私の「書」論です。ちょっと長いのですが、ぜひ読んで、漢字かなの文化の重要性を認識していただけたらと思って書きます。

69歳のとき、4年前から書道を始めました。

別に書道に興味があったわけでもなく、小さい頃に書道をしていたのでもありません。キッカケは、2019年に台湾に旅行に行った時、なぜかお土産に、書道の筆を買ったのです。別に書道をしたいと思っていたのでもなく、「偶然」買ってしまったのです。その後、しばらく、その筆は、机の引き出しに入ったままだったのですが、ある時、ふとその筆を見ていて、何か書いてみたくなったのです。それが始まり。

それから私がやったのは、いわゆる「臨書」。中国の古典などを見て、その通りに書くのです。形臨、意臨、背臨と言って、最初は、形を真似する。そして、書かれた状況を真似し、最後は、自分なりの字で書く。そんなことだと思いますが、今のところ私がやっているのは、「形臨」です。いろんな字を書いて、その線を知り、その線が書けるように筆を動かす練習です。これだけでも楽しいのです。昨日書けなかった線が、今日書けると嬉しい。そんな感じで今まで楽しみながら続けることができました。基本、独学です。

書道は、漢字だけでなく、かなもあります。そんないろんな字を書いているうちに、「書」とは何かと考えるようになってきました。もちろん、私の場合は、芸術としての「書」は、程遠いので、文字としての「書」です。書家の石川九楊さんは、日本語と中国語は、縦に書かなければいけないと言われています。日本語を横に書くのは、英文を縦に書いているのと同じ。日本語を横に書くのは、通信文だと。西洋人は、横に書いて、神(天地)に誓うので、十字を切るけど、日本人は、縦に書いて、天地神明に誓うのだと。

今、日本語と日本の文字を知ると、その特殊性と日本人の特技、そして、文化の高さが分かります。日本は、中国から漢字を導入するにあたって、それまで使っていた大和言葉に当てはめるのですが、その時、中国の読み書きそのままを使い、意味だけを同じにするやり方と、日本語の(大和言葉の)読み方を、そのまま漢字に当てはめるやり方を共存させました。前者が、音読み、後者が訓読みです。日本人が「やま」と思っているものに、中国人が使っていた「山」という漢字を当て、山(サン)と読ませたり、山(やま)と読ませたりしたわけです。これだけでも、すごい発明だと思うのですが、そこに「かな」を加えた。漢字以外に「かな」という文字を発明し、漢字とかなの混合文書を書く手法を発明しました。まだ、カナ文字がなかった時は、万葉仮名という漢字をカナ読みに当てた使い方を編み出しました。江戸時代に、日本人の識字率は、世界でもトップだったそうですが、その頃の日本人が読んでいた文字は、漢字かな混じりで、カナは万葉仮名、変体仮名です。今の日本人は読めません。

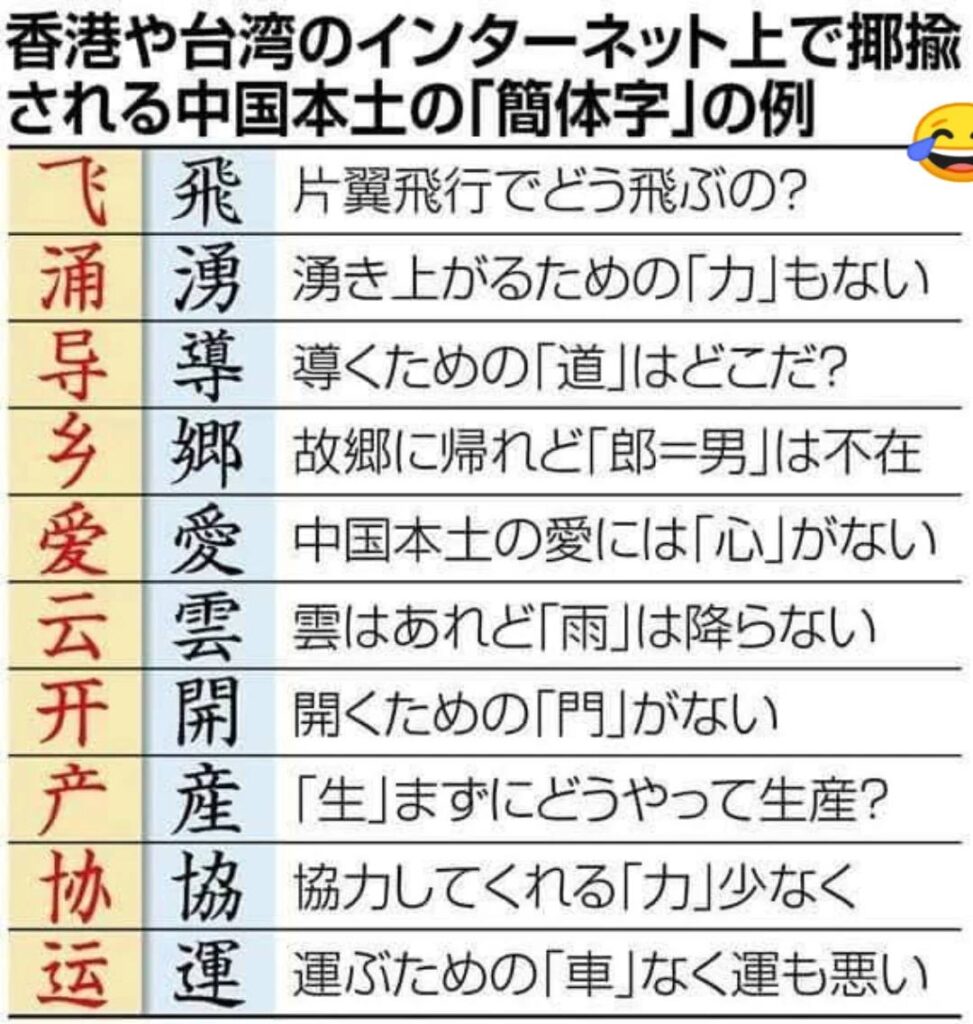

さて、世界で漢字を使っていた民族は、中国、韓国、日本と東南アジアの数国でしたが、韓国は漢字の使用を廃止、中国は、文化大革命以降、簡体字という略字を使っているので、もはや漢字とは言えず、記号です。東南アジア諸国も漢字の使用をやめました。今、ほぼ正しい漢字を使っているのは、日本と台湾だけです。日本の漢字も、戦後、かなり崩壊しつつあります。中国でも、昔の漢字を書いているのは、書家だけでしょう。漢字が、世界でも、特殊な優れた文字であることは、多くの人が理解していると思います。字が意味を持っている「表意文字」です。豊富な字数だけでなく、字の形が美しい。特に、毛筆で書けば美しい。こんな文字は、世界中どこを探してもありません。その文字を、私たち日本人は、使えるのです。

日本でも、漢字廃止論は、歴史的に何度もあがったそうですが、簡単にわかると思うのですが、かなだけで書かれた文書は、とても読みづらいのです。漢字を交えた文書が、圧倒的に読みやすいことは、日本語を学んだ外人ですら認めています。また、学校で、必要漢字数を減らす計画もありましたが、今の文字ですら、日本人のほとんどが読めるのです。このことは、日本人の知能の高さをキープする役割も果たしているようにも思えます。

結論を言えば、日本語と日本の文字は、「世界に類を見ない」高度な文字なのです。その文字を文化として継承しているという自覚が日本人にあるでしょうか。そんな自覚を持つことができる、とてもいい方法、それが「書」ではないかと思うのです。私は、日本人みんなが「書」をやるのがいいと思います。「書」というのは、「書道」や「書写(習字)」を超えた高度な芸術という理解もあるようですが、私は、一字の「書」が表す、シンプルな意味を、もう一度見直す時が来ているように思います。ワープロを使っていては、日本人でなくなります。漢字は読めてもダメ、書けないといけないそうです。